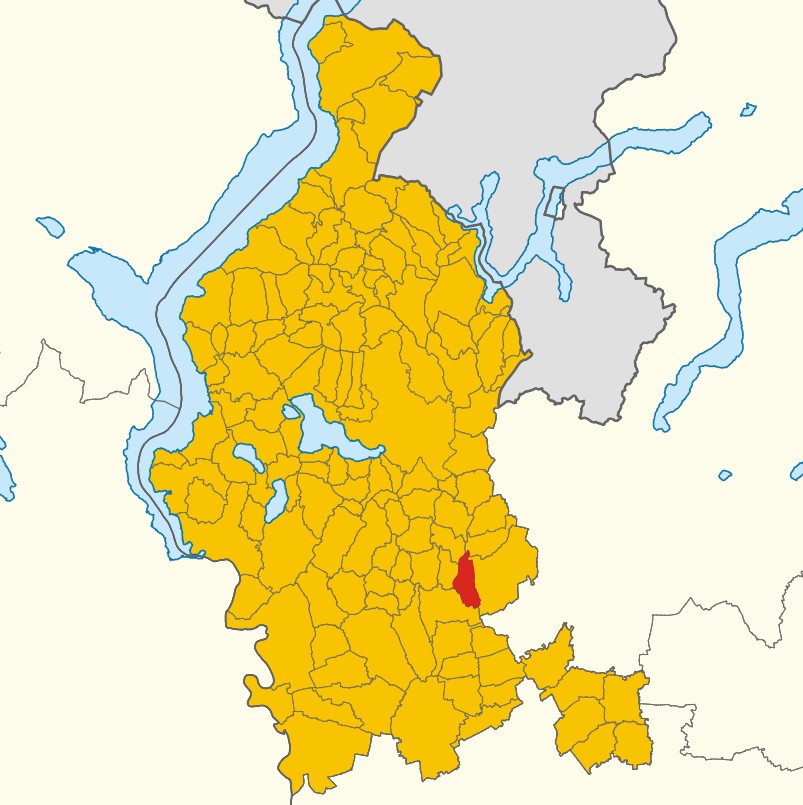

I castelli del Varesotto: viaggio tra storia, leggende e panorami

Il territorio del Varesotto, incastonato tra le acque dei grandi laghi prealpini e le prime pendici delle Alpi, ha sempre rappresentato un crocevia strategico, una terra di passaggio e di confine. Questa sua vocazione storica ha lasciato un’impronta profonda e visibile sul paesaggio: un ricco mosaico di fortificazioni, torri di avvistamento e manieri signorili. Questi edifici non sono semplici monumenti, ma veri e propri documenti stratificati nella pietra, custodi di secoli di storia, di conflitti per il controllo dei transiti e di raffinate vite di corte. Intraprendere un viaggio alla loro scoperta significa sfogliare un libro di storia a cielo aperto, dove la severità dell’architettura militare si fonde con la bellezza del panorama e l’eco di antiche narrazioni.

La Rocca Borromea, un balcone sul lago maggiore

Qualsiasi itinerario non può che iniziare dall’icona stessa del castello lacustre: la Rocca Borromea di Angera. Questa fortezza si impone allo sguardo con una presenza quasi scenografica, dominando l’estremità meridionale del Lago Maggiore da uno sperone di roccia inespugnabile. La sua storia è legata indissolubilmente a quella delle grandi famiglie che ne hanno compreso il valore, dai Visconti fino ai Borromeo, che ne mantengono tuttora la proprietà. Ciò che sorprende di Angera è il suo straordinario stato di conservazione, che la consegna al visitatore come un perfetto esempio di architettura militare medievale, completa di mura merlate, torri massicce e cortili d’onore. La sua austera natura militare si stempera, tuttavia, negli interni, che custodiscono non solo la pregevole Sala di Giustizia, con il suo ciclo di affreschi del XIII secolo, ma anche la sorprendente e vastissima collezione del Museo della Bambola e del Giocattolo, un contrasto affascinante tra la rudezza della pietra e la delicatezza dei manufatti.

Il potere visconteo e le difese del territorio

Spostandosi verso l’interno, si incontra il cuore del potere che ha plasmato questa terra nel tardo Medioevo: quello della dinastia Visconti. Il Castello Visconti di San Vito, a Somma Lombardo, è forse l’espressione più imponente di questa egemonia. Nato come baluardo difensivo a presidio della strategica via del Sempione e del fiume Ticino, il castello si presenta oggi come un complesso monumentale, risultato di ampliamenti e trasformazioni che lo hanno portato da fortezza a residenza signorile. Passeggiare nei suoi cortili e nelle sale affrescate permette di percepire il peso della storia e l’ambizione di una famiglia che ha dominato il Ducato di Milano. Ma la presenza viscontea non si limitava ai grandi manieri. L’intera area era protetta da un sistema capillare: la rete dei castelli Varese non era solo militare, ma anche amministrativa e fiscale. Ne è testimonianza la Torre di Velate, oggi bene del FAI, un’antica torre di segnalazione che, insieme ad altre fortificazioni minori, costituiva un sistema difensivo integrato per il controllo del territorio e delle vie di comunicazione.

Trasformazioni rinascimentali e borghi ideali

Con il mutare dei tempi e delle esigenze belliche, molte fortezze persero la loro funzione militare primaria, evolvendo in eleganti dimore di campagna. Il Rinascimento ha lasciato tracce indelebili, spesso sovrapponendosi alle strutture medievali. Un caso esemplare è il Castello di Masnago, oggi sede dei Musei Civici di Varese. Questa struttura complessa mostra visibilmente le sue stratificazioni: al nucleo difensivo medievale, ancora riconoscibile nel torrione, si affiancano ali quattrocentesche e ampliamenti settecenteschi. L’interno rivela un gioiello come la Sala della Musica, con i suoi affreschi tardogotici a tema cortese, testimonianza del cambio di destinazione d’uso da luogo di guerra a spazio per l’ozio e la cultura.

Ma la trasformazione più radicale è avvenuta a Castiglione Olona. Qui, l’intervento del Cardinale Branda Castiglioni non si limitò a ristrutturare il castello di famiglia, ma lo rese il fulcro di un progetto urbanistico visionario: la creazione della prima “città ideale” del Rinascimento toscano in terra lombarda. Il borgo intero, con il suo Palazzo, la Collegiata e la Chiesa di Villa, fu ripensato secondo canoni di armonia e funzionalità, e il castello, pur mantenendo un aspetto fortificato, divenne il centro intellettuale di questa utopia umanista.

L’eco delle rovine tra storia e mistero

Non tutto, però, è giunto a noi in perfetto stato. Parte del fascino di questo itinerario risiede anche nelle rovine, nei resti di fortezze che stimolano l’immaginazione e si caricano di suggestioni. La Rocca di Orino, con i suoi muraglioni diroccati che emergono dal bosco sulla cima di un colle, offre non solo un panorama impareggiabile sul lago e sulla piana varesina, ma anche la sensazione di un tempo sospeso. È in questi luoghi, dove la documentazione storica si fa più rarefatta, che la memoria popolare interviene. Il Castello di Arcisa, a Cuasso al Monte, con le sue rovine avvolte dalla vegetazione, è uno di quei luoghi dove la storia cede il passo all’evocazione. A Varese ogni leggenda legata a questi ruderi, che parli di passaggi segreti, fantasmi o tesori nascosti, non fa che arricchire il valore del sito, rispondendo al bisogno umano di riempire i vuoti della storia con il racconto e il mistero.